De l’illusion à l’autonomie : dévoiler la carte et retrouver le territoire

- mdv

- 8 août 2025

- 7 min de lecture

Autonomie et hétéronomie : ne plus prendre la fiction pour la réalité

Selon le philosophe Cornelius Castoriadis, toute société s’institue en créant ses propres lois et valeurs. Elle est autonome lorsqu’elle reconnaît que ces institutions sont son œuvre collective, et hétéronome lorsqu’elle les croit dictées de l’extérieur (par les dieux, la nature, une vérité transcendante, etc.) . Autrement dit, une société devient aliénée lorsqu’elle oublie le caractère fictionnel de ses fondements et finit par prendre ces fictions pour la réalité elle-même – en confondant la carte avec le territoire. Cette expression imagée évoque l’erreur qui consiste à prendre nos représentations du monde pour le monde réel. C’est ce que signifient des dictons comme « prendre des vessies pour des lanternes » : se laisser tromper par l’illusion et perdre de vue la vraie nature des choses.

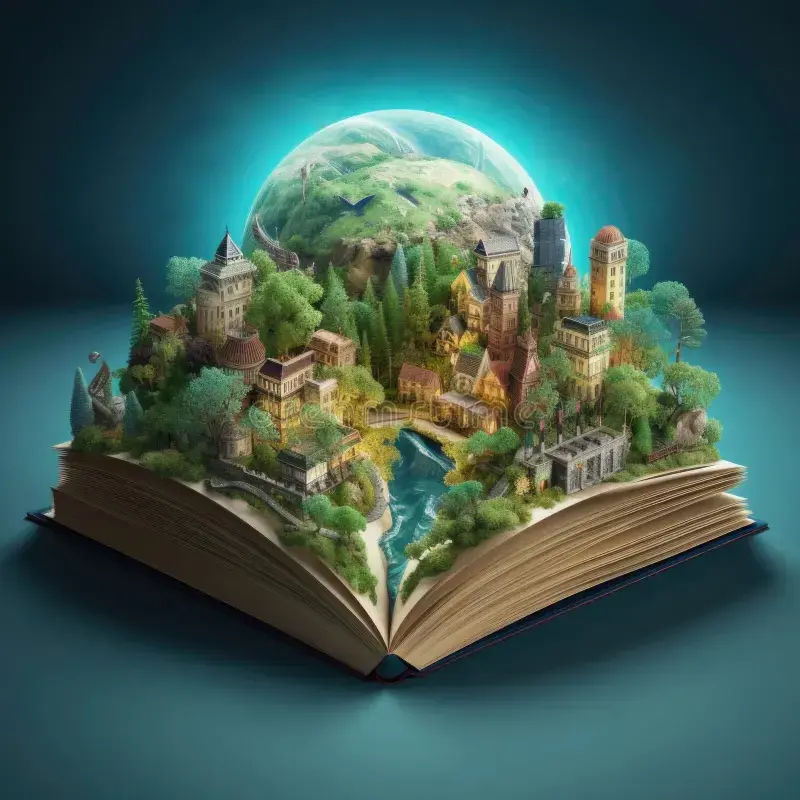

Illustration – Représentation vs réalité. L’expression “la carte n’est pas le territoire” rappelle que nos modèles mentaux du monde ne sont que des schémas simplifiés, pas la réalité elle-même. Si nous en venons à confondre la carte avec le terrain qu’elle décrit, nous risquons de nous enfermer dans nos propres constructions et de perdre le contact avec le réel vivant qu’elles tentaient de représenter .

Cette confusion entre nos constructions symboliques et la réalité a été mise en lumière par de nombreux penseurs. Le sociologue Paul Jorion souligne par exemple que l’invention de la « réalité objective » à l’époque moderne a entraîné une assimilation abusive du monde réel avec le modèle mathématique que la science en donne, créant une confusion entre les deux, dont la science contemporaine est l’héritière . Autrement dit, le paradigme scientiste et matérialiste dominant tend à imposer une vision totalisante de ce qui constitue la réalité et la vérité, en les réduisant à ce qui est mesurable et utile selon ses propres critères. Ce réductionnisme utilitariste confond la réussite pratique d’un modèle avec la vérité ultime du monde. Or, comme le notait déjà le philosophe Hans Vaihinger dans sa philosophie du « comme si », « de l’utile au vrai, la conséquence n’est pas bonne » . Ce n’est pas parce qu’une fiction fonctionne efficacement qu’elle équivaut à la réalité elle-même. Prendre nos outils pour des faits, nos cartes pour le territoire, conduit à un mythe sécularisé : celui d’une objectivité absolue qui nous serait extérieure, alors qu’elle n’est au fond que notre propre construction oubliée en tant que telle.

Vivre dans un univers symbolique : la fiction comme outil nécessaire

Reconnaître le caractère fictif ou conventionnel de nos vérités ne signifie pas les rejeter en bloc. Comme l’indiquait le philosophe allemand Hans Vaihinger, nous vivons comme si nos fictions étaient vraies, parce qu’elles nous sont utiles pour naviguer dans le réel. En un sens, tout est fiction au plan de l’existence sémantique – c’est-à-dire que tout sens, toute vérité que nous manipulons est le produit d’une élaboration symbolique. Le philosophe Ernst Cassirer a exprimé cette idée en disant que l’humanité, grâce au langage, au mythe, à l’art ou à la religion, ne vit plus dans un environnement purement physique comme l’animal, mais « dans une nouvelle dimension de la réalité », un univers symbolique tissé de significations . L’acquisition d’un système symbolique transforme en profondeur notre rapport au monde. Elle médiatise la réalité brute à travers des couches de langage, de concepts et d’images. En ce sens, notre “monde réel” est déjà en grande partie une fiction – un ensemble de modèles, de catégories et de noms que notre esprit projette sur le flux du réel pour le comprendre et agir.

Cette capacité de construire des représentations confère à l’être humain une formidable liberté de création et d’adaptation. Nos cartes (théories, modèles, croyances) sont des outils qui permettent d’apprivoiser la complexité du territoire. Sans elles, nous serions perdus. Mais inversement, oublier qu’il s’agit de cartes, c’est risquer de s’égarer autrement : on prend alors la métaphore pour la chose, et l’on s’emprisonne dans un monde artificiel de mots et d’idées sans plus percevoir ce qu’il y a au-delà. Cassirer remarque ainsi que la pensée « primitive » confond le symbole et la réalité, croyant le mot doté de pouvoirs propres . De même, nous-mêmes, à l’époque scientifique, courons le risque de fétichiser nos modèles au point de croire qu’ils sont la réalité – c’est l’illusion réaliste moderne. Le mythe de la réalité-objectivité, pour reprendre l’expression de Jorion, nous a donné un pouvoir immense (celui de la science, de la technique), mais mal compris, il a aussi engendré un sentiment de séparation : nous voyons le monde comme un objet extérieur à nous, régi par des lois absolues, et nous oublions notre propre part dans l’élaboration de ces lois et de ce que nous appelons le réel. C’est ce voile qu’il importe de déchirer pour retrouver une forme de liberté.

Retrouver le territoire dans la carte : l’ouverture de la conscience

Une fois conscient que nos vérités sont des fictions utiles et que la carte n’est pas le territoire, un nouvel horizon s’ouvre. Il ne s’agit pas de vivre sans carte du tout – cela serait impossible – mais de placer la carte au bon endroit : en nous, au service de notre exploration, plutôt qu’à l’extérieur comme une idole intangible. Le philosophe et mathématicien Alfred Korzybski, inventeur de la sémantique générale, invitait déjà à toujours distinguer le modèle de la réalité pour rester sain d’esprit. Mais nous pouvons aller encore plus loin : certains penseurs suggèrent que le “territoire” véritable, la réalité telle qu’elle est, ne nous est pas extérieure. Elle inclut nécessairement l’esprit qui la perçoit. Ainsi, la clé pour accéder à une réalité plus profonde pourrait se trouver au sein même de nos cartes, c’est-à-dire dans les strates de la conscience qui les produit. François Trojani notait en ce sens que « le code de décryptage de ce qui est invisiblement encodé dans la matière est à découvrir dans une des strates du jardin de la conscience », suggérant que le décodage du réel passe par une plongée en soi-même. La serrure de la porte ouvrant sur la splendeur du paysage à l’extérieur serait cachée dans la carte – dans notre intériorité.

De même, sur le plan spirituel, on a pu affirmer paradoxalement que le territoire naît de la carte, dans la carte. Autrement dit, à un niveau de profondeur intérieure, la distinction entre l’idée que l’on se fait d’une chose et la chose elle-même s’évanouit. Si l’on s’enfonce suffisamment en soi, vers la source de la conscience, la différence qui prévalait en surface entre la représentation et le réel devient une relation d’identité. Ce que nous prenions pour « carte » – pensées, images, concepts – révèle sa nature réelle de territoire. Dans cet état d’intériorité profonde, le monde n’apparaît plus comme un objet séparé de nous (un territoire “hors” de la carte) : il est inséparable de la texture même de notre esprit. Les traditions philosophiques et mystiques qui explorent la non-dualité expriment souvent cette idée que la séparation est une illusion : nous découvrons, par expérience directe, que le sujet connaissant et l’objet connu ne font qu’un, ou du moins qu’ils participent d’une même réalité fondamentale. Le voile de Maya se déchire pour laisser place à une vision unifiée où la carte et le territoire se confondent. Le sentiment d’aliénation et de séparation se dissipe au profit d’une communion immédiate avec ce qui est.

L’autonomie comme processus d’

apocalypse

(dévoilement permanent)

Comprendre le jeu de la fiction et du réel de cette manière a des implications profondes pour recouvrer notre autonomie, tant individuelle que collective. D’abord, cela signifie que l’autonomie n’est pas un état fixe que l’on atteindrait une fois pour toutes, mais une dynamique de lucidité qui doit se poursuivre indéfiniment. Castoriadis soulignait qu’une société vraiment autonome est celle qui sait qu’elle s’invente elle-même et qui reste donc capable à tout moment de remettre en question ses règles et ses significations . De même, un individu autonome est celui qui ne cesse d’examiner les croyances, peurs et concepts qui gouvernent sa vie, pour ne pas en devenir le jouet inconscient. Il s’agit d’un travail de dévoilement permanent : faire la lumière sur les influences extérieures intériorisées (le « discours de l’autre » qui résonne en nous), débusquer les postulats cachés derrière nos certitudes, reconnaître les endroits où l’on prend encore la métaphore pour la réalité.

Les Grecs anciens nommaient Alètheia la vérité, littéralement le « dé-voilé » – ce qui n’est plus caché. L’apocalypse en son sens étymologique signifie également révélation. On peut dire que l’autonomie, c’est vivre dans un état d’apocalypse sécularisée : non pas la fin du monde, mais la fin des mondes illusoires fabriqués par l’ego et la société, par un effort constant pour les dissiper. Chaque fois qu’un voile se lève, une vérité plus profonde (ou plus vaste) se révèle – mais cette vérité n’est jamais définitive, elle appelle toujours un nouveau regard critique, au risque de se figer à son tour en dogme. L’autonomie demande donc du courage et de l’humilité : courage de questionner ce qui semble établi, humilité de reconnaître que nos cartes, si élaborées soient-elles, ne seront jamais le territoire entier.

En dernière analyse, le chemin vers l’autonomie consiste à embrasser consciemment la fiction – c’est-à-dire utiliser nos symboles, nos cartes, tout en sachant qu’ils sont notre œuvre et non une vérité absolue – et à simultanément honorer le mystère du territoire qui toujours dépassera nos représentations. C’est entre les deux que nous devons naviguer : ni perdus dans l’informe, ni prisonniers de nos formes. « La vérité », disait Oscar Wilde, « n’est jamais pure et rarement simple ». Notre vérité est tissée de récits, de mythes, de modèles : en prendre conscience, c’est se donner la liberté de les changer. L’autonomie réelle naît de cette lucidité active. Elle est l’acte jamais achevé de soulever les voiles les uns après les autres – une aventure sans fin où, à chaque étape, nous retrouvons un peu plus le réel tel qu’il est, au-delà de nos lanternes magiques, et en nous-mêmes.

Pour aller plus loin : Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société (1975) et entretiens; Cassirer, Essai sur l’homme (1944) ; P.Jorion, Comment la vérité et la réalité furent inventées (2009) ; Vaihinger par Bouriau (2013) ; Korzybski (1933) et sémantique générale; Farnam Street, The Map Is Not the Territory

Commentaires